歯根吸収のリスク

rootresorption歯根吸収が

引き起こされている現状

歯根吸収は「避けられないこと」ではありません

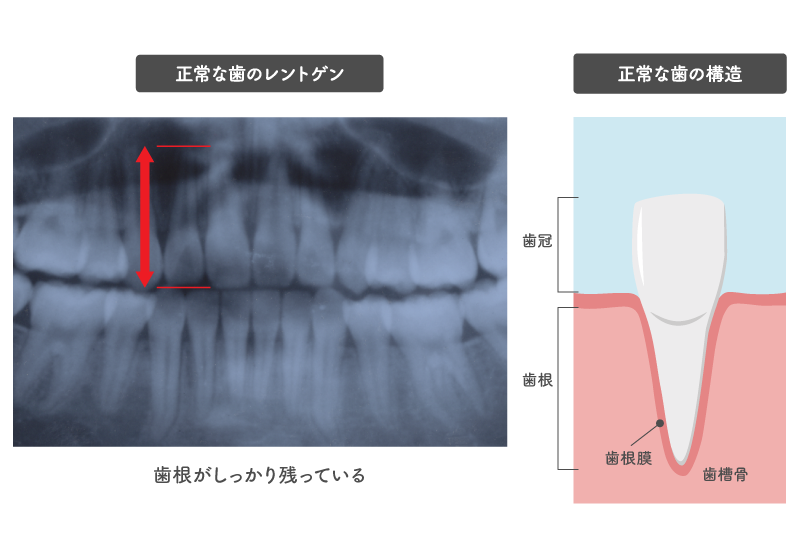

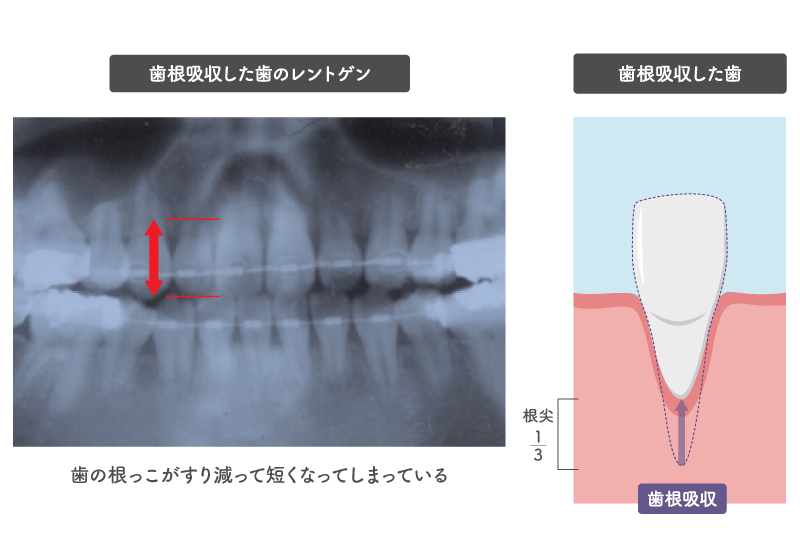

現在の矯正歯科理論で治療が行われた場合、それは組織学的・力学的バランスの不完全な治療であり、

歯根の根尖3分の1の部分に歯根吸収がいつ起きても仕方がないと諦められているのが現状です。

歯根吸収が起きていなければラッキー

そう言わざるを得ないというのが、現在の一般的な矯正事情なのです。多少の歯根吸収が起きても歯自体はすぐにダメになるわけではないため、多くの矯正医が「ある程度の吸収は仕方がない」と考えています。

しかし、多くの矯正歯科テクニックは、構造的に一定の確率で歯根吸収を起こしてしまうものだとされてきました。

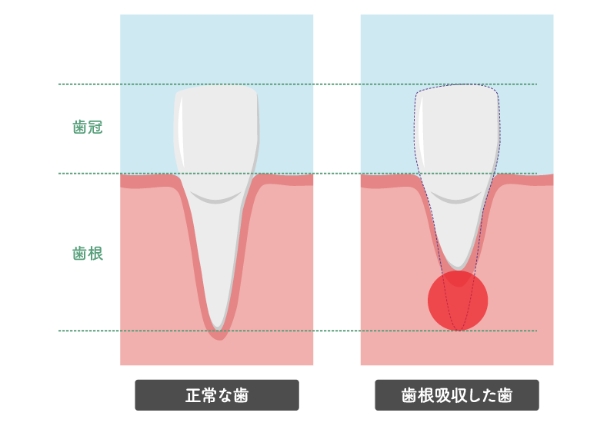

歯根吸収すると…

極度の歯根吸収になると歯が抜けやすくなってしまいます。また若いうち(もしくは治療後すぐ)は大丈夫でも将来、歯周病が進行し歯グキが弱くなった時はその影響を受け抜けやすくなります。そうなってしまった場合、対処としては抜歯しかありません。

歯根吸収の原因と2つの主なメカニズム

矯正力が強すぎる場合

歯科矯正治療のメカニズムとして、必ず機械的な装置によって力が加えられますが、実は歯科矯正治療は持続的な力を歯から組織に伝え、ある種の新陳代謝を利用して歯を移動させる治療なのです。

ただし歯を移動させる力には許容範囲があり、力が強すぎても弱すぎても、適切に移動しません。この力が許容範囲を超えて強すぎる場合、歯根吸収の原因となるのです。

ジグリングによる歯根吸収(=ごますり運動)

歯の移動のメカニズムには歯体移動と傾斜移動がありますが、現在行われている矯正治療のほとんどが、小さなジグリングまたは大きなジグリングを行いながら歯を傾斜して移動させています。

この傾斜移動も、歯根吸収を起こす大きな原因で、もし歯を傾斜させない歯体移動が可能になれば歯根吸収のほとんどが避けられるといえます。

CAT矯正歯科歯科グループおよびJaPOS 日本生理学的矯正歯科学会の矯正歯科理論「3D-LST」では、適度な矯正力と完璧に近い歯体移動が可能となったため、歯根吸収のリスクを極力なくすことに成功しています。

「3D-LST」で歯根吸収リスクを最小化

CAT矯正歯科クリニックおよびJaPOS(日本生理学的矯正歯科学会)の矯正理論「3D-LST」では、

【 適度な矯正力・完璧に近い歯体移動 】

これらを両立させることで、歯根吸収のリスクを極限まで抑えることに成功しています。